Танхой

Байкальский биосферный заповедник находится в Кабанском районе Бурятии, недалеко от поселка Выдрино – границы Бурятии и Слюдянского района Иркутской области.

Заповедник раскинулся на территории в 165724 гектара. Заповедная территория занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан. За несколько десятилетий существования заповедника здесь создана разумная система взаимоотношений с миром таежной природы, разработана система безопасности как животных, так и людей. Наиболее ценные охраняемые виды – выдра, кабан, косуля, лось, бурый медведь, соболь, глухарь, черный коршун, кукша, куропатка, осоед, дальневосточная квакша, остромордая лягушка и некоторые другие – всего 37 видов млекопитающих и 260 видов птиц. В заповеднике изучают также жизнь и быт народов Сибири. Центральная усадьба — посёлок Танхой Кабанского района.

Заповедник раскинулся на территории в 165724 гектара. Заповедная территория занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан. За несколько десятилетий существования заповедника здесь создана разумная система взаимоотношений с миром таежной природы, разработана система безопасности как животных, так и людей. Наиболее ценные охраняемые виды – выдра, кабан, косуля, лось, бурый медведь, соболь, глухарь, черный коршун, кукша, куропатка, осоед, дальневосточная квакша, остромордая лягушка и некоторые другие – всего 37 видов млекопитающих и 260 видов птиц. В заповеднике изучают также жизнь и быт народов Сибири. Центральная усадьба — посёлок Танхой Кабанского района.

История создания

В сентябре 1969 года Совет Министров РСФСР принял решение об организации на территории Бурятской АССР второго в Бурятии и бассейне озера Байкал заповедника – Байкальского.

Созданный в 1916 году Баргузинский заповедник прошел эволюцию вместе со всеми заповедниками страны от заповедника-резервата для одного важнейшего вида – соболя, – до комплексного природного заповедника.

Он сразу же был задуман и организован как многоцелевой: для сохранения и восстановления природных комплексов южного и юго-восточного побережья озера Байкал, долины реки Темник, а также центральной части хребта Хамар-Дабан; изучения процессов, протекающих в природе заповедной территории, как в природной лаборатории; охраны всех видов животных и растений, лесов, вод и редких образований неживой природы на территории заповедника; наконец, обогащения прилегающих к заповеднику районов ценными видами охотничье-промысловых животных.

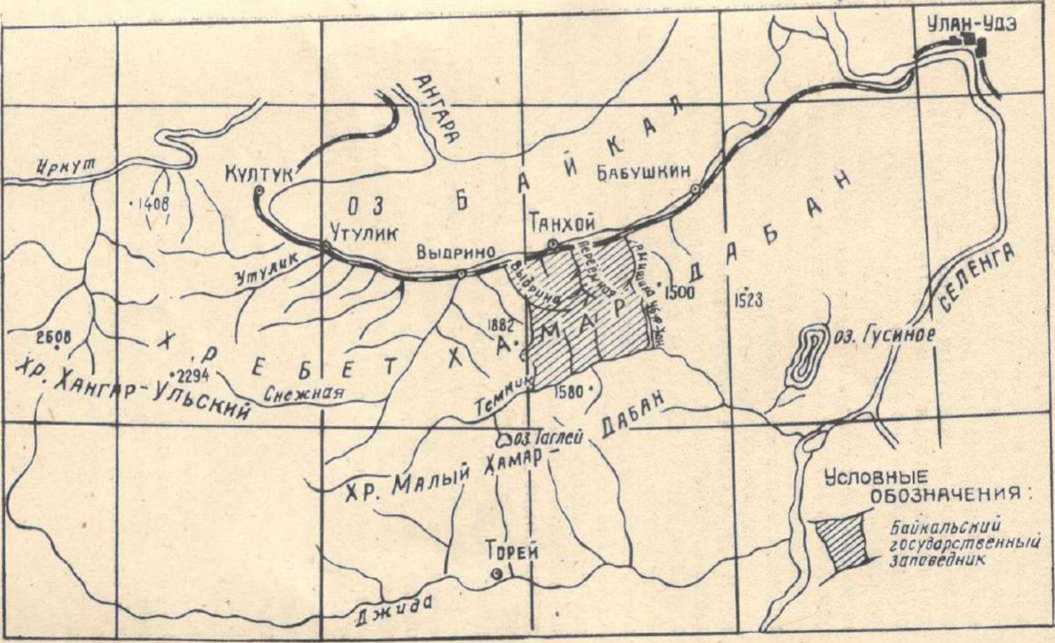

Карта размещения Байкальского государственного заповедника

Ради заповедника была выделена территория в центральной части хребта Хамар-Дабан, по обоим его склонам, общей площадью 166 тысяч гектаров. В государственный заповедный фонд были переданы участки гослесфонда, ранее входившие в состав трех лесхозов: по северному склону Хамар-Дабана между реками Выдриная и Левая Мишиха – Кабанского, по южному — между реками Верхняя Хандагайта и Убур-Хон — Джидинского и Селенгинского. Южная граница заповедника прошла по реке Темник, а северная по прибайкальским террасам, не доходя до берега озера на 4-6 километров.

Выбор участка территории для организации заповедника не был случайным. Природа Хамар-Дабана в его заповеданной части, с одной стороны, достаточно уникальна за счет некоторых природных комплексов северного склона хребта, т. е. Байкальской котловины; с другой стороны, имеет типичные черты, свойственные горным ландшафтам юга Сибири.

Территория заповедника расположена как бы в переходной доне между двумя последними регионами, что сказалось в наборе встречающихся на ней видов растений и животных. Узкие эндемики (растения и животные, более нигде не встречающиеся) среди позвоночных животных отсутствуют, среди растений их сравнительно немного. Причем последние отмечены преимущественно по северному склону хребта и произрастают далеко не во всех природных комплексах.

В 1976 году в местности, окружающей заповедник, установлена охранная зона. В ее пределах действует особый режим природопользования: запрещены рубки главного пользования, строительство объектов и другие работы, могущие повлиять на состояние природы заповедника. С 1977 года в охранной зоне запрещена промысловая охота, что позволило сохранить ранее добывавшихся на ее территории животных – временных мигрантов, в частности, соболя.

В первые же десятилетия работы заповедника тут практически не стало пожаров, тогда как гари прошлых лет – распространенное явление, особенно на прибайкальских террасах и южном склоне Хамар-Дабана. Исключено вмешательство человека путем сбора ягод, грибов, орехов, заготовки черемши, наконец, просто собирания цветов в ход естественных процессов, выражающихся в распространении отдельных видов растений. Тем самым достигается условие полного сохранения растительного компонента природных комплексов во всем его многообразии и сохранения генофонда растений и животных. Возросла численность некоторых видов промысловых млекопитающих, до организации заповедника находившаяся под постоянным прессом охоты. Численность соболя уже к концу 70-х гг ХХ века возросла в 1,5 раза и достигла 450-500 особей; изюбря – в 2 раза и достигает в бесснежный период 300 особей; глухаря – в 2 раза и т. д. Сохраняется в заповеднике популяция северного оленя численностью до 150 голов, но дальнейшая судьба этого вида на Хамар-Дабане вызывает опасения, так как длительное существование столь небольшой популяции в условиях изоляции затруднено.

В первые же десятилетия работы заповедника тут практически не стало пожаров, тогда как гари прошлых лет – распространенное явление, особенно на прибайкальских террасах и южном склоне Хамар-Дабана. Исключено вмешательство человека путем сбора ягод, грибов, орехов, заготовки черемши, наконец, просто собирания цветов в ход естественных процессов, выражающихся в распространении отдельных видов растений. Тем самым достигается условие полного сохранения растительного компонента природных комплексов во всем его многообразии и сохранения генофонда растений и животных. Возросла численность некоторых видов промысловых млекопитающих, до организации заповедника находившаяся под постоянным прессом охоты. Численность соболя уже к концу 70-х гг ХХ века возросла в 1,5 раза и достигла 450-500 особей; изюбря – в 2 раза и достигает в бесснежный период 300 особей; глухаря – в 2 раза и т. д. Сохраняется в заповеднике популяция северного оленя численностью до 150 голов, но дальнейшая судьба этого вида на Хамар-Дабане вызывает опасения, так как длительное существование столь небольшой популяции в условиях изоляции затруднено.

В условиях невмешательства человека в ход естественных процессов численность большинства видов в заповеднике достигла предела и стабилизировалась на определенном уровне с незначительными колебаниями.

Несмотря на то, что природа Хамар-Дабана в целом к моменту организации заповедника была довольно подробно изучена, перед коллективом научного отдела встала задача более детальной инвентаризации флоры и фауны.

Фенологическими наблюдениями охвачены все основные природные процессы на территории заповедника, связанные с ними колебания в течение года в состоянии основных слагающих комплексы компонентов: климата, растительности, животного мира. Наблюдения ведутся по уточненной для условий заповедника методике, на постоянных маршрутах и площадках.

Заповедная территория служит объектом исследований не только самих сотрудников заповедника. За годы существования заповедника на ней проводили исследовательские работы более 500 сотрудников научно-исследовательских организаций Академии наук, высших учебных заведений и отраслевых институтов. Тематика работ самая разнообразная, представлены различные отрасли естественнонаучных знаний: геология, геоморфология, палеология, ботаника, лесоводство и лесопатология, зоология и многие другие.

По материалам книги «Заповедник в горах Хамар-Дабана», под ред. А.М. Субботина